1.国家資格化の光と影

2016年4月にキャリアコンサルタントは名称独占の国家資格となりましたが、国家資格キャリアコンサルタント制度が発足して以来、その社会的認知度は向上し、キャリア支援の重要性は高まったと言えるでしょうか? 実際、地方に住んでいるとハローワークや地方自治体の関係諸官庁などの就職支援、産業振興窓口の様子からはそれを実感することはできません。

ところで、この国家資格化が持つ「光」の裏で、資格保持者に対する「影」の部分、特に更新制度における費用負担のあり方について、大きな疑問が残ります。

民間資格の多くのキャリアカウンセラー資格では、現役で活動している専門家に対し、日々の研鑽や勉強会への参加を更新条件として優遇し、高額な講習の受講を免除する仕組みがありました。これは、現場での実践こそが最大の学びであり、クライエントに貢献している現役の専門家を評価する合理的な制度と言えました。

2.「研鑽の義務化」と「高額な個人負担」の矛盾

ところが、国家資格の更新要件は、知識講習8時間、技能講習30時間、合計38時間以上という一律の有料講習の受講が義務付けられています。

これは、年間を通じて地道に自己研鑽を積み、最新情報を学び、スキルアップに努めている現役のコンサルタントであっても、数万円から十数万円に及ぶ高額な講習費用を5年ごとに個人で負担しなければならないことを意味します。

日本社会においては、若年層から中高年層に至るまで、職業選択や働き方、キャリア形成に関する悩みを抱える人々が膨大に存在します。いわゆる「キャリア教育」が学校や企業で十分に根付いていない現状を鑑みれば、キャリアコンサルタントの社会的な役割は**「急務」**であり、極めて高い公共性を持っています。

3.なぜ「個人負担」なのか?

国家資格が、その役割の重要性ゆえに創設されたのであれば、資格取得者を増やし、その専門性を維持・向上させることは**社会全体で担うべき「社会投資」**です。

キャリア支援の担い手を育成・維持するための費用を、志を持って社会に貢献しようとする専門家個人に重く課すことは、資格保持者の活動意欲を削ぎ、結果として社会への普及を妨げることにつながります。

現在、更新講習の多くは、政府機関と関係の深い団体や企業が実施指定を受けており、その高額な講習費用が結果的に政府関連機関にお金が還流する仕組みになっているのではないかという懸念さえ抱かざるを得ません。

4.国民主体の社会で優先すべきこと

公共性の高い国家資格の制度設計において、資格保持者の活動支援や普及促進ではなく、「制度の運営主体への資金の流れ」が優先されているかのような現状は、国民主体の民主主義社会の理念に反すると言えます。

本来、政府は、国民の職業生活の安定と向上を支援するために、国家資格としているものは質の担保と普及に必要な費用、特に資格更新講習費を**「政府の予算(公費)」で負担する**ことを検討すべきです。

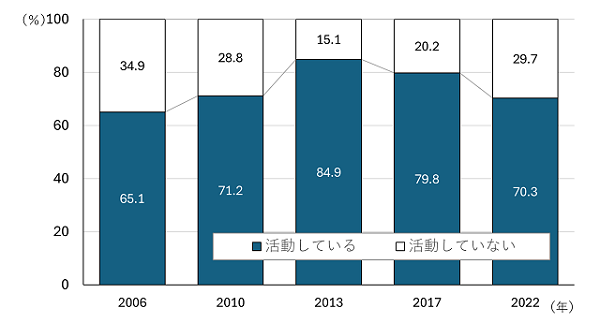

下表の「キャリアコンサルタント登録者の活動状況」にも問題点がります。調査対象が資格取得者全員ではなく、アンケートがとりやすい組織を主に対象としているようです。割合ではなく総実数で表されているものは見当たりません。実際には『…□活動していない』が圧倒的に多いですし、活動していても低賃金の非常勤で働いている人の割合が多いのが現状ですので、資格更新講習費の個人負担は重く、更新をあきらめる場合もあるでしょう。それは社会にとっては大きな損失です。

資料出所:労働政策研究・研修機構(2023)「第2回 キャリアコンサルタント登録者の活動状況等に関する調査」労働政策研究報告書No.227

キャリア支援は、日本の未来の労働力と経済を支える根幹です。この極めて重要な社会インフラを、持続可能かつ効果的に機能させるためにも、国家資格の更新制度は**「専門家への一方的な義務と負担」ではなく、「社会全体による専門家への投資」**へと、その哲学を根本から見直すべき時が来ています。

ご意見をコメント欄にお寄せください。

多くの国民が、信頼がおける情報発信元のSNSなどで少しづつ真実を知ることができるようになりました。働きやすく安心して暮らせる社会に変えていくには大規模な政治改革が望まれます。それには国民人一人ひとりの「声を上げる」活動が必要ではないでしょうか。

コメント