日本では税金と財政を巡る議論が活発に行われています。 政府や財務省の「増税は必要」とする派と野党等の「減税で景気回復を図る」という相反する2つの主張があります。

さて、専門家ではない私たちは、30年の経済停滞を取り戻し安心して暮らせるようになるには、どちらの経済政策を推し進める政党を支持すればよいのでしょうか。

2つの異なる立場の経済政策はそれぞれ違った経済理論に基づいているようです。

1. 「消費税や所得税を減税しても景気が良くなるので問題ない」とする立場

景気が悪い時に消費税を減税する方が良いとする経済理論は、主にケインズ経済学と、より現代的な視点としては現代貨幣理論(MMT)が挙げられます。

「国債は無利子で借金ではないし、日本銀行が買い入れをするだけなので問題ない」

この立場は、主に以下の経済理論や考え方に根拠を置いています。

- 現代貨幣理論( MMT)

- 概要: MMTは、自国通貨建ての国債を発行する主権国家は、通貨の創造者であるため、財政的な制約は存在しないと主張します。

つまり、政府はいくらでも支出でき、国債の発行によって資金調達に困ることはありません。インフレが起きない限り、財政赤字を心配する必要はないとされます。 - 国債に関する見解: MMTでは、国債は政府が民間部門に提供する「預金」のようなものであり、金利が付かない、あるいは非常に低い金利であれば、実質的に「借金」ではないと解釈します。

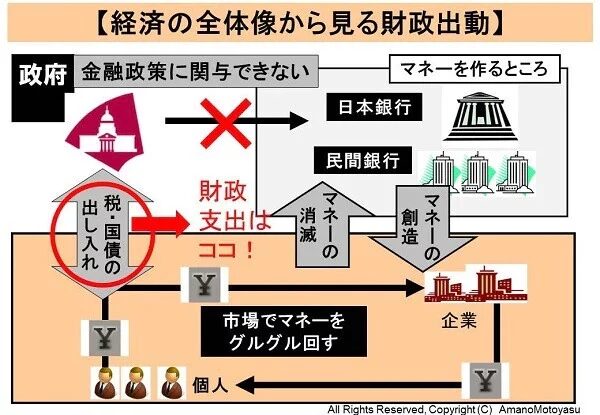

日本銀行が国債を買い入れることは、政府が発行した通貨を民間銀行に供給する行為であり、通貨供給量を調整する手段と捉えられます。 - 減税と景気対策: MMTの視点からは、政府は財政赤字を気にせず支出を増やすことができるため、減税は景気刺激策として有効であると考えられます。

減税によって国民の可処分所得が増えれば、消費や投資が活発になり、経済全体が活性化すると期待されます。

ただし、MMTはインフレの抑制には注意を払う必要性を強調しており、減税や財政支出によってインフレが加速する場合には、増税などの引き締め策が必要になるとします。 - 日本の状況との関連: 日本は自国通貨である円を発行する主権国家であり、長期にわたってデフレ傾向が続いてきたため、MMTの考え方が一部で支持されることがあります。日本銀行による大規模な国債購入(異次元緩和)は、MMTの提唱するような状況と類似していると見なされることがあります。

- 唱えている学者: ステファニー・ケルトン(Stephanie Kelton)、ランス・アバーナシー(L. Randall Wray)、ビル・ミッチェル(Bill Mitchell)などが主要な提唱者として知られています。

- 概要: MMTは、自国通貨建ての国債を発行する主権国家は、通貨の創造者であるため、財政的な制約は存在しないと主張します。

- ケインズ経済学(需要サイドの経済学)

- 概要: ケインズ経済学は、有効需要(消費、投資、政府支出など)が経済活動の水準を決定するという考え方を基盤としています。不況期には、失業が増加し、民間部門(家計や企業)の消費や投資が低迷することで、有効需要が不足し、失業が発生すると考えます。

- 減税と景気対策: ケインズ経済学では、政府は財政政策(減税や公共事業など)を通じて有効需要を創出し、景気を安定させる役割を果たすべきだと主張します。減税は国民の消費を刺激し、企業の投資を促進することで、総需要を増加させ、景気を回復させると考えられます。

- 理論の根拠: ケインズ経済学は、経済活動の水準は総需要(消費、投資、政府支出、純輸出)によって決定されると考えます。不況期には、失業が増加し、民間部門(家計や企業)の消費や投資が低迷することで、有効需要が不足すると考えます。

- 消費税減税の効果: MMTの視点からは、デフレや景気低迷期において、政府は財政赤字を恐れることなく、消費税減税を含む積極的な財政出動を行うべきだと主張されます。

消費税の減税は、家計の購買力を直接的に高め、消費を刺激することで、デフレからの脱却や経済成長を促す有効な手段であると考えます。

MMTでは、インフレを抑制するための手段として、税金(増税)が用いられるべきだとされますが、デフレ期においてはその逆で、減税が有効な景気対策となると考えます - 財政赤字への見方: ケインズ経済学も、不況期における一時的な財政赤字は容認されると考えます。景気が回復すれば税収が増加し、財政は改善されると期待します。ただし、長期的な財政赤字の累積については、将来的な金利上昇やクラウディングアウト(政府の財政支出増加が民間の投資を抑制すること)のリスクを懸念することもあります。

- 唱えている学者: ジョン・メイナード・ケインズ(John Maynard Keynes)が提唱した理論で、その後の多くの経済学者がこの考え方を基礎に政策提言を行っています。

- 概要: ケインズ経済学は、有効需要(消費、投資、政府支出など)が経済活動の水準を決定するという考え方を基盤としています。不況期には、失業が増加し、民間部門(家計や企業)の消費や投資が低迷することで、有効需要が不足し、失業が発生すると考えます。

2. 「これ以上国債を借金とすることは危険であり、若者に多額の借金を背負わせることになる」とする立場

この立場は、主に以下の経済理論や考え方に根拠を置いています。

- 新古典派経済学(供給サイドの経済学)

- 概要: 新古典派経済学は、市場メカニズムの効率性を重視し、長期的な経済成長は資本蓄積、技術革新、労働力供給といった生産要素の増加によってもたらされると考えます。政府の介入は、市場の効率性を歪める可能性があると見なします。

- 国債と財政規律: 新古典派経済学では、政府の財政赤字と国債の累積は、将来世代への負担となる「借金」であると明確に捉えます。国債の発行は、現在の消費を将来世代にツケ回しする行為であり、将来の増税やインフレを通じて、若年層の負担が増大すると考えます。

- クラウディングアウト効果: 大規模な国債発行は、民間資金を吸収し、金利を押し上げることで、企業の設備投資や住宅投資といった民間の経済活動を抑制する「クラウディングアウト効果」を引き起こす可能性があると指摘します。これにより、長期的な経済成長が阻害されると懸念します。

- 財政健全化の重要性: 財政の健全性を重視し、政府は財政規律を維持し、財政赤字を削減すべきだと主張します。減税も、財源が確保されなければ、将来の増税や財政破綻につながるリスクがあると見なします。

- 概要: 新古典派経済学は、市場メカニズムの効率性を重視し、長期的な経済成長は資本蓄積、技術革新、労働力供給といった生産要素の増加によってもたらされると考えます。政府の介入は、市場の効率性を歪める可能性があると見なします。

リカードの等価定理(Ricardian Equivalence)

- 概要: リカードの等価定理は、政府が国債を発行して減税を行ったとしても、合理的な国民は将来の増税を予期し、現在の消費を増やさず貯蓄に回すため、財政政策に景気刺激効果はないと主張する理論です。

- 国債への見方: この理論に立てば、国債は将来の増税を意味するため、実質的な「借金」であり、国民はその負担を認識していると考えられます。減税によって一時的に可処分所得が増えても、将来の負担を織り込むため、消費は増えにくいとされます。

- 若者への負担: リカードの等価定理を厳密に適用すれば、現在の国債は将来世代への増税という形で負担が転嫁されるため、若者に多額の借金を背負わせることになると解釈できます。

前述の2つの立場,それぞれの経済理論は、国家の財政、通貨、そして経済の機能について異なる仮定と結論を持っています。

- 前者の立場(減税容認、国債は問題ない) は、主にMMTやケインズ経済学の考え方に近く、政府は財政政策を通じて経済を積極的に安定させるべきであり、特にデフレ下では財政赤字の心配は少ないと主張します。

- 後者の立場(国債は危険、将来世代への負担) は、主に新古典派経済学やリカードの等価定理の考え方に近く、財政の健全性を重視し、政府債務の膨張は将来世代に負担を押し付け、経済の効率性を損なうと懸念します。

日本における議論は、長期にわたるデフレと巨額の政府債務という特殊な状況の中で、これらの理論がどのように適用されるかという点で複雑になっています。どちらの立場も一理あり、日本の経済状況や目指すべき方向性によって、どの理論に重きを置くべきかという議論が続いている状況です。

財務省が考えている元になっている経済理論

日本の財務省の財政思想や、その元になっている経済理論は、一般的に財政健全化を強く志向するものであり、その根底には主に新古典派経済学の考え方、特に財政規律の重要性を強調する思想があると言えます。

具体的には、以下の点が挙げられます。

1. 財政規律の重視と将来世代への負担

- 考え方: 財務省は、政府の借金である国債が将来世代への負担となることを強く懸念しています。現在の世代が多額の借金をして消費や投資を行った場合、その返済は将来の世代の税金に頼ることになり、彼らの生活水準を低下させる可能性があると考えます。これは、新古典派経済学における「財政赤字は将来のツケ」という考え方に近いものです。

- 関連理論: リカードの等価定理は、政府債務は将来の増税を意味するため、人々はそれを予測して貯蓄を増やすことで、財政政策の有効性が限定的であると示唆します。財務省が直接この定理を政策の根拠として前面に出すことは稀ですが、将来の負担論と結びつく側面があります。

2. クラウディングアウト効果への懸念

- 考え方: 大規模な国債発行は、民間の資金を吸い上げ、金利を上昇させることで、企業の設備投資や個人の住宅投資といった民間の経済活動を抑制する「クラウディングアウト効果」を引き起こす可能性があると懸念します。

これは、政府部門が資金を多く利用することで、民間部門への資金供給が減少し、経済全体の効率性が損なわれるという新古典派経済学的な考え方です。 - 財務省の主張: 財政規律が緩むと、このクラウディングアウト効果を通じて、長期的な経済成長が阻害される可能性があると主張し、財政健全化の必要性を訴える論拠の一つとしています。

3. インフレ抑制の重視

- 考え方: 財務省は、無制限な財政支出や貨幣発行は、最終的にインフレを加速させ、国民生活を不安定にすると懸念します。インフレは購買力を低下させ、貯蓄の価値を損なうため、安定した物価水準を維持することが重要であると考えます。

これは、健全な財政運営がマクロ経済の安定に寄与するという主流派経済学の考え方と一致します。

4. 財政の持続可能性

- 考え方: 財務省は、日本の巨額な政府債務残高(対GDP比で先進国中最悪の水準)が、将来的に財政破綻のリスクを高め、国際的な信用を損なう可能性があるという認識を持っています。そのため、財政の持続可能性を確保するために、歳出削減や歳入確保の努力が不可欠であると主張します。

財務省の財政思想は、主に新古典派経済学の枠組みに基づいた**「財政健全化主義」**と言えるでしょう。これは、市場の効率性や財政規律の重要性を強調し、政府の過度な介入や財政赤字の累積が、長期的に経済の健全性を損なうという考え方です。

これに対し、MMT(現代貨幣理論)のような「機能的財政論」は、自国通貨建ての国債は政府にとって借金ではないという立場から、デフレ下の日本においては財政制約は小さいと主張し、財務省の財政思想を「時代遅れ」と批判することがあります。

しかし、財務省は、依然として財政規律を重視し、将来世代への負担、インフレリスク、国際的な信用の維持といった観点から、健全な財政運営の必要性を訴え続けています。

なぜ新古典派経済学主義をとっているのでしょうか。そのメリットは何ですか。それは政府にとって都合の良いものですか

日本の財務省が新古典派経済学的な財政思想をとっている背景には、いくつかの理由とメリット、そして政府にとっての「都合の良さ」の側面があります。

新古典派経済学的な財政思想が政府にとって「都合が良い」とされる側面

- 増税や歳出削減の正当化:

- 財政健全化の必要性を強調することで、国民に対して増税(消費税増税など)や歳出削減(社会保障費の抑制など)の理解と協力を求める際の強力な論拠となります。「将来世代へのツケ」「財政破綻の危機」といった言葉は、政策の必要性を訴える上で非常に強いメッセージ性を持っています。

- バラマキ批判への対抗:

- ケインズ経済学やMMTが主張するような積極財政論に対して、「財政規律の緩みは将来に禍根を残す」として批判を展開する根拠となります。これにより、人気取りのための安易な財政出動を抑制するブレーキ役として機能します。

- 国際的な信用と協調:

- 主要先進国の多くが財政健全化を重視する中で、日本もその姿勢を示すことは、国際的な評価や協調を維持する上で重要です。特に、日本の巨額な政府債務は常に国際社会の懸念材料であり、その中で財政規律を重視する姿勢は、国際的な信認を得やすいという側面があります。

財務省が新古典派経済学的な財政思想を採るのは、長期的な経済安定、市場の効率性、インフレ抑制といったマクロ経済的な安定を重視するからです。これらの視点は、国民の生活基盤を守るという政府の重要な役割と合致すると考えられています。

一方で、増税や歳出削減といった国民に負担を求める政策を正当化する上での論拠や、安易な財政出動を抑制する役割として、政府(特に財務省)にとって「都合の良い」側面があることも事実です。

経済政策の議論は、常にどの理論に重きを置くか、その時々の経済状況や社会情勢によって最適なバランスが変化するものであり、単一の理論が絶対的に正しいというわけではありません。

MMT的とされる政策運営の例(MMTの主張と類似する点)

しかしながら、MMTの理論そのものを「採用」しているわけではなくても、以下のような状況や政策が、結果的にMMTの考え方と類似していると指摘されることがあります。

- 日本:

- 日本は、長期にわたるデフレと低金利、そして巨額の政府債務(国債)にもかかわらず、財政破綻に至っていないことで、MMTの提唱者たちから「MMTの理論を実証している例」としてしばしば言及されます。

- 日本銀行による大規模な国債購入(異次元緩和)は、政府債務を中央銀行が買い支えている状況であり、これはMMTが提唱する「通貨発行権を持つ政府は資金に制約されない」という考え方に近いとされます。

- ただし、日本の政府や日本銀行は、MMTを公式に採用しているとは表明しておらず、財政健全化の必要性は認識しています。むしろ、MMTの提唱者からは、日本政府がMMTの思想とは逆に、財政健全化にこだわりすぎていると批判されることもあります。

- 日本は、長期にわたるデフレと低金利、そして巨額の政府債務(国債)にもかかわらず、財政破綻に至っていないことで、MMTの提唱者たちから「MMTの理論を実証している例」としてしばしば言及されます。

- 新型コロナウイルス危機時の各国:

- コロナ禍において、多くの国(米国、欧州、日本など)が、経済の落ち込みと国民生活を守るために、大規模な財政支出を伴う政策を躊躇なく行いました。この際、政府債務の拡大や財源確保への懸念が一時的に後回しにされた側面があり、これを「MMT的な政策運営」と評する声もありました。

- 米国では、アレクサンドリア・オカシオ=コルテス議員のような一部の政治家がMMTの考え方に言及し、議論を呼びました。しかし、これはあくまで議論の一環であり、米国政府がMMTを政策の基本理論として採用したわけではありません。

- コロナ禍において、多くの国(米国、欧州、日本など)が、経済の落ち込みと国民生活を守るために、大規模な財政支出を伴う政策を躊躇なく行いました。この際、政府債務の拡大や財源確保への懸念が一時的に後回しにされた側面があり、これを「MMT的な政策運営」と評する声もありました。

- 過去の歴史的例:

- 一部の論者は、過去のハイパーインフレを経験したラテンアメリカ諸国や、1970年代のイタリアの財政運営などに、MMT的な政策(中央銀行による財政ファイナンス)の側面が見られると指摘することがあります。ただし、これらのケースは必ずしも成功例として挙げられるわけではありません。

MMTは、既存の経済学に対する重要な問いかけをしており、特にデフレや長期停滞に苦しむ国々において、財政政策のあり方について再考を促す側面があります。しかし、現時点では**「どの国もMMTを主流の経済理論として公式に採用しているわけではない」**というのが実情です。

各国政府や中央銀行は、MMTの考え方を部分的に参考にすることはあっても、その主張を全面的に受け入れて政策を決定しているわけではなく、依然としてインフレ抑制や財政規律といった伝統的なマクロ経済学の知見に重きを置いているのが現状です。

最後に

現在の日本経済は、デフレからの脱却、構造的な生産性の低迷、そして人口減少という複合的な課題を抱えています。そのため、どの理論が「唯一正しい」と断じることはできず、それぞれの良い部分を取り入れながら、現実的な状況に合わせた柔軟な政策運営が求められると言えるでしょう。

重要なのは、これらの政策が単発で終わるのではなく、一貫性をもって長期的な視点で行われること、そして国民の理解と協力が得られる形で進められることだと考えます。

国が富んで(令和4年度のデータでは約700兆円規模とされています。日本の政府資産はGDP(国内総生産)に占める割合で、世界でも有数の規模であるという見方もあります)国民の多くが貧困に苦しむようになった原因をいまだに十分検証しているとは言えませんし、だれも責任をとってはいません。

これからは国民一人ひとりが政治に関心を持ち、政治家の言葉の真意を見極めるほどの見識が必要なのかもしれません。そして財務省の都合一辺倒な経済政策に傾かない、優秀で誠実な政治家を新たに輩出していくことが望まれます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/34188fb2.a725ab2f.34188fb3.ee3a5d32/?me_id=1213310&item_id=19953092&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0439%2F9784798060439.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4107d3e1.a8a0fabe.4107d3e2.3cffd73e/?me_id=1273418&item_id=22142511&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvaboo%2Fcabinet%2Fitems%2Fbk0209%2Fim250402010047.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/34188fb2.a725ab2f.34188fb3.ee3a5d32/?me_id=1213310&item_id=17443836&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7660%2F9784478027660.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/34188bf3.00452cc0.34188bf4.880cbb3c/?me_id=1285657&item_id=12809973&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01055%2Fbk4093888973.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント