記事内にプロモーションが入る場合があります

自然に生える植物を活用して節約的健康法を色々と試してみるのは田舎暮らしの楽しみの一つです。

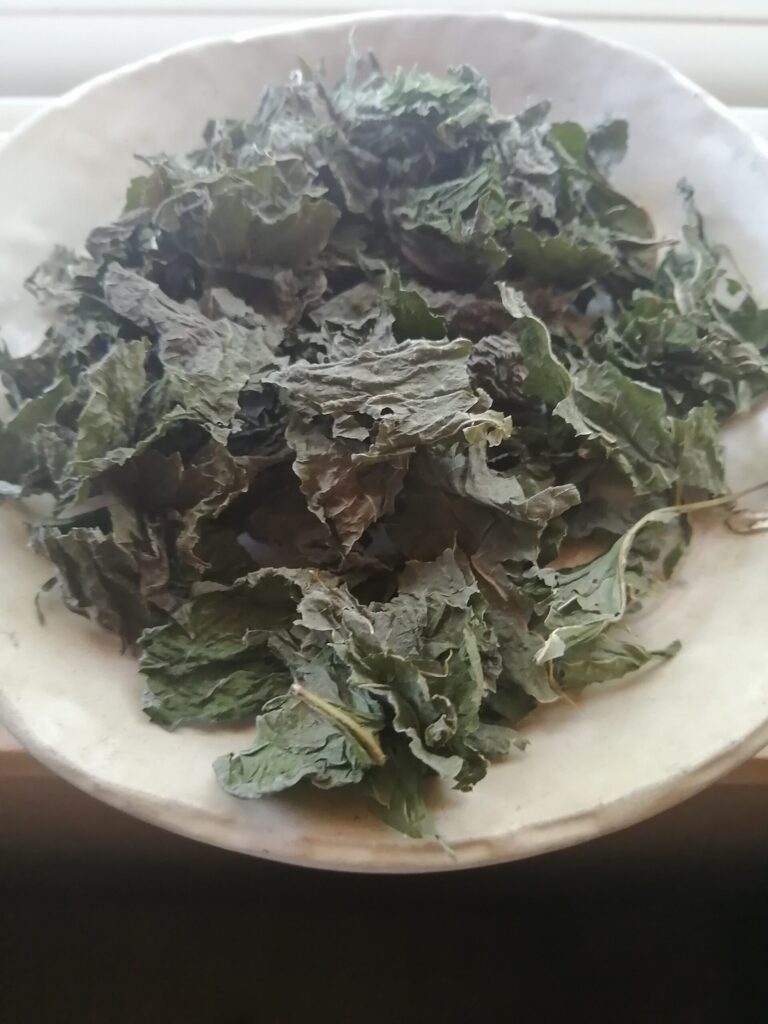

例えば、庭の小さな畑には毎年青じそが自生します。大葉の葉は素麺やおにぎりなどに使っても十分余りますので、今年もそれを1週間干し、適当に千切ってお湯を注ぎ「和のハーブ茶」を作っています。

お茶の葉や麦茶ほど飲みやすくはありませんが、市販の清涼飲料を飲んだ後のムカムカ感はなく、お腹がすっきりする感じです。

シソ茶は、古くから健康茶として飲まれており、様々な効能が期待されています。特に、花粉症やアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状の緩和に役立つとされ、注目を集めています。

シソ茶に期待される主な効能

- アレルギー症状の緩和: シソに含まれる「ロズマリン酸」や「ルテオリン」というポリフェノールには、アレルギーの原因となるヒスタミンの放出を抑える働きがあると言われています。これにより、花粉症やアトピー性皮膚炎、喘息などの症状を和らげる効果が期待されます。

- 抗酸化作用: シソには「ペリルアルデヒド」などの抗酸化物質が豊富に含まれています。これらが体内の活性酸素を除去し、老化防止や生活習慣病の予防に役立つとされています。

- 食欲増進・消化促進: シソ特有の香り成分である「ペリルアルデヒド」には、胃液の分泌を促し、食欲を増進させる効果や、消化を助ける働きがあると言われています。

- 殺菌・防腐作用: 古くからシソが刺身のツマとして使われるのは、その殺菌・防腐作用に期待してのことです。

- リラックス効果: シソの香りには、心を落ち着かせ、リラックスさせる効果があると言われています。

シソ茶の作り方

- 材料: 青じそ(大葉)の葉を数枚、または乾燥させたシソの葉

- 作り方:

- 生葉を使う場合: 葉をきれいに洗い、お湯を注いで数分蒸らします。

- 乾燥葉を使う場合: 葉をよく乾燥させて、細かく刻んでおきます。急須に入れてお湯を注ぎ、数分蒸らします。

注意点 シソ茶は健康によい飲み物ですが、過剰な摂取は避けるべきです。また、アレルギー症状の改善を目的とする場合は、専門医に相談することも大切です。

シソ茶は、単なる飲み物としてだけでなく、健康維持をサポートする目的で取り入れるのも良いです。今まで夏になると水分を取り入れすぎて食欲が落ちるのですが、シソ茶を冷やしてボトルに入れ持ち歩き、のどの渇きをいやすようにしています。

シソジュース(大葉を煮詰めて甘味料、クエン酸、冷めてからレモンを入れる)も時々作りますが、酷暑の夏はやっぱりシソ茶に一つまみの塩を入れたもののほうが熱中症対策には適しています。

シソ茶は何といっても材料は無料ですし、全くの無添加飲料ですから・・田舎で暮らすちょっとしたメリットです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4afa5e48.f2486f57.4afa5e49.ebd73435/?me_id=1255411&item_id=10000558&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-garlic%2Fcabinet%2Fkuensanke%2Fkuensan-ke_y1kg.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4af4d2fb.92b27c8f.4af4d2fc.1eea8369/?me_id=1378773&item_id=10000153&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff462039-kanoya%2Fcabinet%2Fsp%2Fkn007%2Fkn007-002_sku_s00_v2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント